Voici quelques images de la restauration d’un secrétaire estampillé Pierre Roussel (1723-1782).

Reçu Maître Ebéniste en 1745, Pierre Roussel s’installe rue de Charonne, dans le faubourg Saint-Antoine sous l’enseigne » L’image de Saint Pierre « . Grâce à ses qualités d’ébéniste et surtout de marqueteur hors-pair, il acquiert très rapidement une grande notoriété. En 1762, il devient juré de sa communauté. Dès 1767 il est considéré comme l’un des meilleurs ébénistes de son époque. Grandement apprécié par ses confrères, il devient député du corps des ébénistes en 1777 puis syndic deux ans plus tard. Ses productions abondantes et variées se sont adaptées à tous les styles du XVIIIe siècle, avec élégance et raffinement.

Vous vous demandez peut être ce qu’est la marque JME?

Le 20 août 1751 le parlement vote la constitution de la Jurande. »La cour ordonne que lesdites lettres patentes seront enregistrées… conformément néanmoins aux charges, clauses et conditions portées par lesdits arrêts de la Cour des 12 juillet 1745, 20 janvier 1749 et 21 mai 1751… »

La Jurande est la communauté des Menuisiers Ebénistes (JME.)

Elle est composée d’un principal ou syndic et de six jurés. Le rôle de la jurande consistait à régler les affaires courantes, choisir et vérifier les chefs-d’œuvre de maîtrise, surveiller la qualité de fabrication des ateliers parisiens et pourchasser les ouvriers libres. Les statuts de la jurande ont été établis en 1743 et enregistrés au parlement en 1751. A partir de cette date, il y a séparation entre le menuisier et le sculpteur. Ce dernier retrouve toutes ces prérogatives.

A partir de 1743, les jurés faisaient quatre fois par an le tour de tous les ateliers et appliquaient le poinçon de la jurande sur les ouvrages correspondants aux critères qu’ils avaient définis. Ils percevaient une taxe de 10 sols et confisquaient la marchandise défectueuse. La marque était déposée au bureau de la jurande sur une masse de plomb. (Paris). En province, cela ne concerne que des gros centres de fabrication (Lyon par exemple) avec règlements locaux. Les tapissiers qui se fournissaient chez des ouvriers libres frappaient avec de fausses estampilles. La contrefaçon était sanctionnée par des amendes et des poursuites pénales.

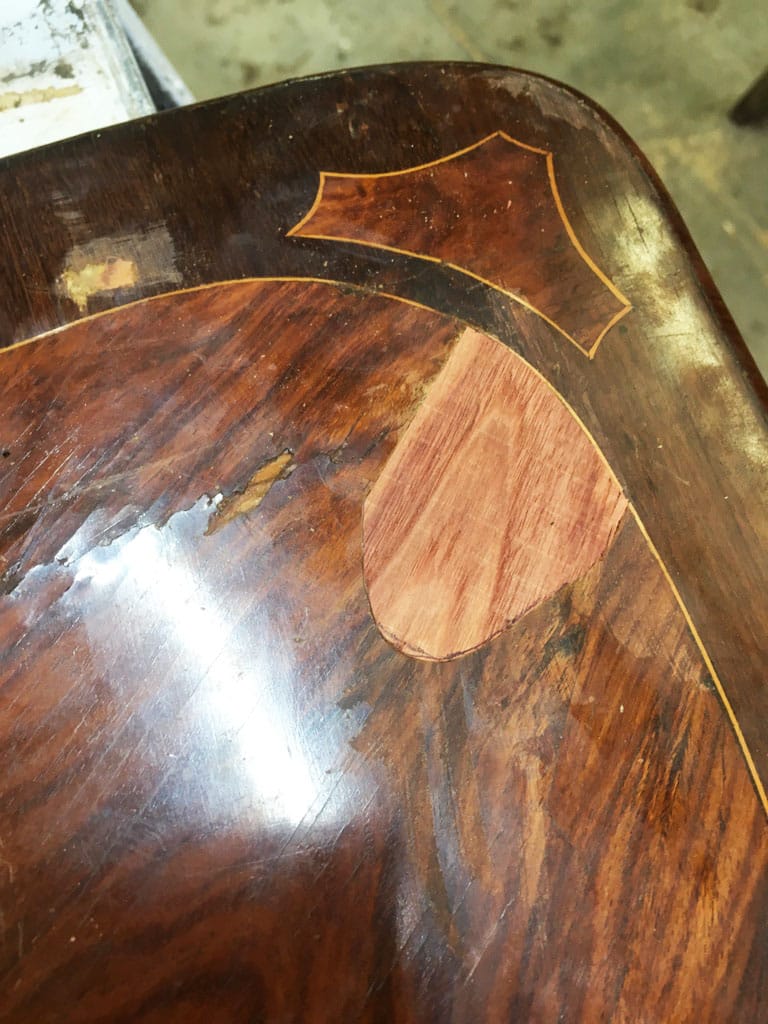

Placage arraché

Manque de placage

Manque de placage

BIBLIOGRAPHIE

- Le Mobilier Français du XVIIIème Siècle – Pierre Kjellberg – Les Editions de l’Amateur – 2008

- Les ébénistes du XVIIIe siècle – Comte François de Salverte – Les éditions d’Art et d’Histoire – 1934