Restauration d’une commode à façade à ressaut central d’époque Louis XVI et estampillée JF LELEU. Réalisée entièrement en chêne, elle est plaqué d’amarante, de bois de rose, de buis, de loupe d’érable teinte et d’érable gris tabac. Elle est ornée d’une marqueterie à décor de frise de postes sur le tiroir supérieur, de motifs à la grecque et de fleurons dans une mosaïque d’hexagones dite « marqueterie à la reine » sur le ressaut central. Elle comporte trois tiroirs, dont deux dissimulent des tiroirs à traverse. Les montants de face sont à pans coupés et cannelures simulées. Les pieds gaines se terminent par des sabots feuillagé à boule.

Jean-François Leleu (1729-1807)

Jean-François Leleu est né à Paris en 1729, période marquée par un tournant dans l’art du mobilier en France, caractérisé par une quête croissante de raffinement et d’équilibre. Très jeune, il intègre l’atelier de Jean-François Oeben, maître ébéniste renommé pour ses marqueteries délicates, ses formes sophistiquées et ses innovations techniques. Au sein de cet atelier, Leleu acquiert non seulement la maîtrise du travail du bois, mais également le sens du détail, du décor et des proportions. C’est également auprès d’Oeben qu’il côtoie Jean-Henri Riesener, qui deviendra son concurrent, parfois sa référence, parfois son miroir.

Au décès d’Oeben en 1763, Leleu ambitionne de reprendre l’atelier, mais c’est Riesener qui est choisi. Loin d’être découragé, Leleu devient maître en 1764, ouvre son propre atelier, d’abord chaussée de la Contrescarpe, à quelques pas de la Bastille et de l’Arsenal, puis, au bout de quelques mois, se transporte dans des locaux plus vastes, rue Royale, près de la place du même nom (aujourd’hui rue de Birague et place des Vosges),et commence à se distinguer par un style personnel. Il affectionne les lignes droites, les formes épurées et les décors sobres : ses meubles se caractérisent par leur noblesse et leur retenue. Ce goût pour la rigueur ne l’empêche pas de travailler une grande variété d’essences de bois (acajou, bois de rose, bois de violette, amarante) et de placages, d’associer marbres et bronzes dorés, voire d’intégrer des éléments plus exotiques, tels que des panneaux de laque ou des plaques de porcelaine de Sèvres, selon les souhaits du commanditaire. Tous comme son maître et son confrère il rivalisera d’ingéniosité en réalisant des meuble mécanique.

Ses commandes proviennent des plus hautes sphères de la société française. Le prince de Condé, Madame du Barry, ainsi que d’autres personnalités aristocratiques, font appel à ses services. Le mobilier de Leleu orne les salons privés et les appartements d’apparat.

L’œuvre de Leleu se caractérise par une évolution vers le néoclassique, moins ornementale, plus géométrique et plus sobre que celle de la génération précédente. Alors que certains contemporains se laissent aller à des arabesques et des décors très chargés, Leleu privilégie la ligne droite, les pieds fuselés, les frontons légers, les frises de grecques et les ornements de bronze positionnés avec mesure. Même dans ses commodes richement décorées, les décors dorés n’emportent jamais sur la structure : ils l’accompagnent, l’encadrent et la mettent en valeur sans la dissimuler.

L’atelier Leleu traverse la Révolution sans faillir. Tandis que d’autres ateliers disparaissent ou déclinent faute de commanditaires ou en raison d’un style trop lié à l’Ancien Régime, l’atelier Leleu, repris par son gendre Stadler, poursuit son activité.

Au moment de son décès, le 3 septembre 1807, Leleu lègue un héritage artistique et artisanal, témoin de son époque. L’observation de ses meubles révèle la pérennité du goût : ce qui était considéré comme moderne vers 1780 ou 1790 ne semble pas aujourd’hui désuet. En effet, Leleu avait su trouver un équilibre entre ornementation et sobriété, entre luxe et mesure. Ses œuvres témoignent non seulement d’un savoir-faire technique, mais également d’une sensibilité à la mode et à ses évolutions, notamment le passage du rococo tardif au style Louis XVI, puis au goût « à la grecque », tout en conservant une élégance sobre. Il laisse derrière lui des traces durables : des meubles de valeur conservés dans des collections publiques ou privées, parfois dans des palais, parfois dispersés, mais toujours reconnus pour leur qualité. Le Louvre, le Petit Trianon et d’autres lieux conservent des pièces portant son nom ou attribuées à son atelier.

BIBLIOGRAPHIE

- Le Mobilier Français du XVIIIème Siècle – Pierre Kjellberg – Les Editions de l’Amateur – 2004

- L’estampille l’Objet d’Art – numéro 329 – pg 60-67 – Jean-Francois Leleu L’ébéniste des Condé – Pierre-Emmanuel Martin-Vivier – 1998

- Meuble et Artisanat du XIIIeme au XVIIIeme siècle – Claude Bouzin – Les éditions de l’Amateur – 2003

- Anatomie du meuble – René Maubert – Vial – 2003

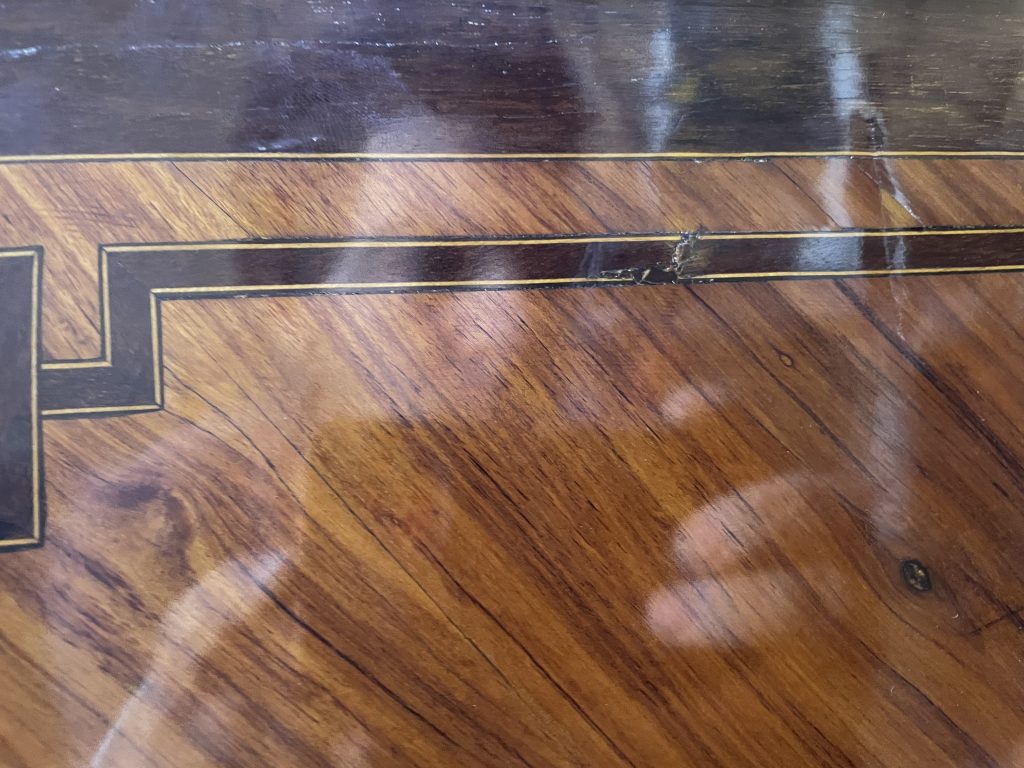

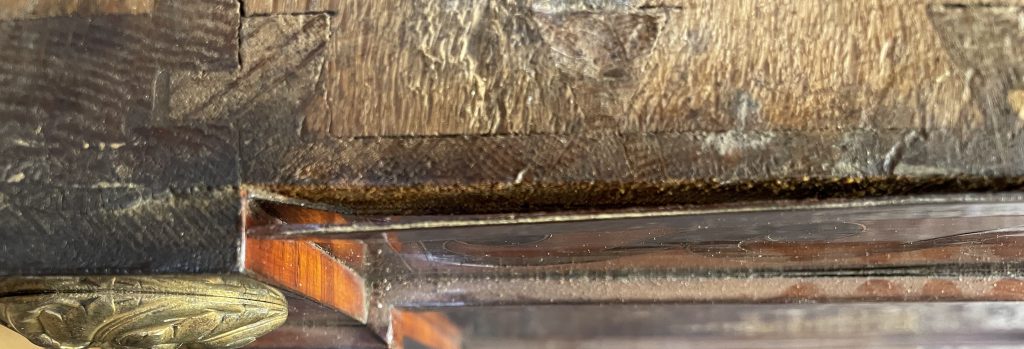

Constat d’état

Cette commode présente peu de dommages structurels. En effet, sa conception, avec des panneaux intérieur et des côtés dans le même sens du fils, a permis à la structure de se dilater et de se contracter sans contraintes majeures. Seuls quatre éléments sont concernés : les moulures basses et hautes sont collées à contre-fil, tout comme les éléments de placage collés horizontalement sur les côtés. En effet, lorsque le bois du bâti se dilate, ces éléments se trouvent en tension et se décollent. Une plaquette du montant avant gauche était décollée, et plusieurs éléments de moulures étaient manquants. On note également quelques manques de placage et des greffes de palissandre à la place de l’amarante.

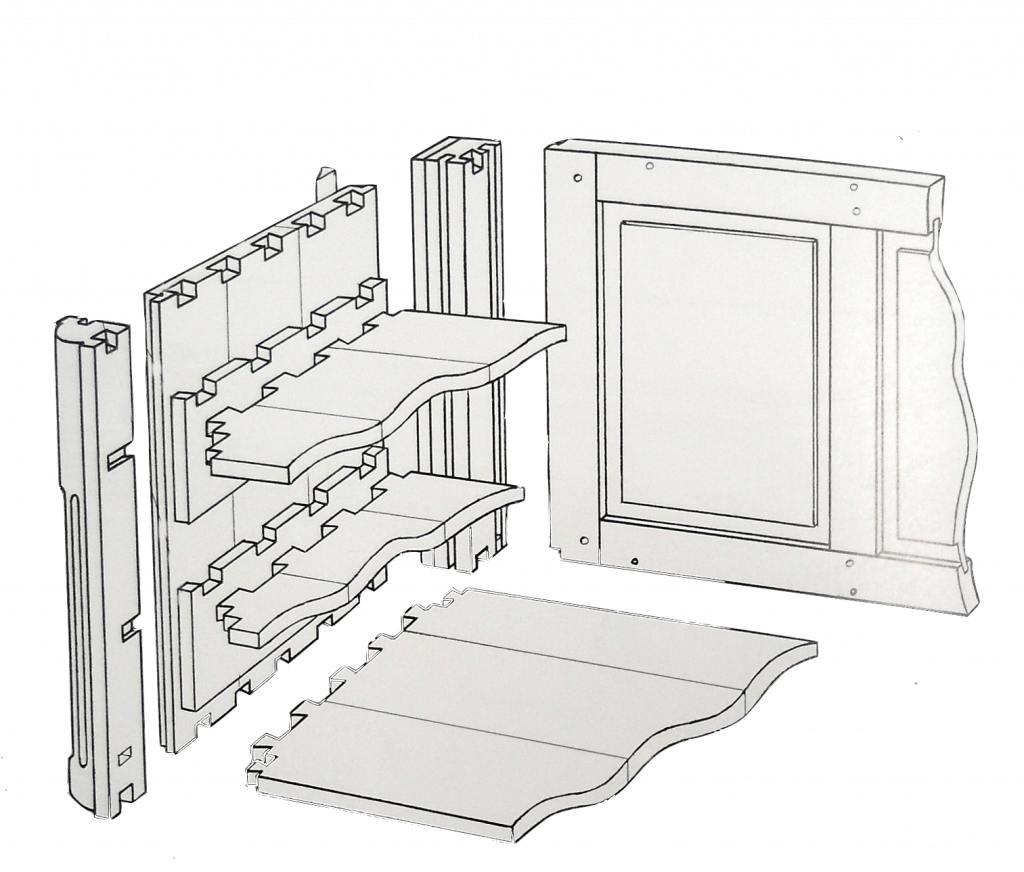

Etude de construction

La structure en chêne et résineux forme un caisson constitué de planches assemblées à plat-joint. Le dessus et le fond sont assemblés aux côtés à queue d’aronde cachée. Les deux planches soutenant le tiroir central et le tiroir de ceinture présentent un assemblage particulier, propre aux montages de grande qualité que l’on retrouve également chez Riesener. Elles s’insèrent à queue d’aronde dans deux autres planches collées contre les côtés. La queue d’aronde se trouvant de le montant est insérée par un trou se trouvant au dessus de l’emplacement de la queue d’aronde. Celui ci est bouché par une pièce de bois après montage. Les montants sont collés aux languettes bâtardes des côtés. Le dos du meuble est formé d’un châssis dans lequel des panneaux, séparés par deux traverses verticales, sont embrevés à plate-bande. Ce fond glisse dans la rainure des montants arrière par sa languette bâtarde puis il est vissé contre le chant du dessus. On parle plus couramment de « fond à guillotine ». Ce système se retrouve également sur les commodes de Riesener. Le fond des tiroirs est constitué de deux planches et s’insère en rainure dans la face et les côtés, il est maintenu par deux vis en façade et trois à l’arrière. La fermeture des tiroirs est assurée par une serrure à double pêne. Les bronzes sont, quant à eux, fixés dans la structure grâce à une tige filetée à leur arrière.

Traces d’outils

La restauration

La restauration a consisté à recoller les éléments de moulure désolidarisés du bâti. Les éléments manquants ont été réalisés à partir de baguettes de chêne plaquées de bois de rose, sciées, raclées, poncées et oxydées avant collage. Les placages de palissandre ont été retirés et remplacés par de l’amarante. Les manques de placage ont été restitués par du placage scié, raclé, poncé, oxydé, vernis et mis à la bonne épaisseur en contre-parement avant collage à la colle chaude. Les surfaces plaquées ont été stabilisée par infiltration de colle et mises sous presse pendant plusieurs jours. L’ancien vernis gomme laque a ensuite été régénéré et nettoyé. Après un léger allègement, le vernis a été « remonté » à la gomme laque incolore . Les bronzes ont été nettoyés par gel et remis à leur emplacement d’origine.