Restauration d’une armoire de style Régence, datant probablement des années 1740, estampillée de Pierre IV Migeon. Constituée d’un bâtis en chêne et en résineux, cette armoire, pouvant également être considérée comme une bibliothèque, est entièrement plaquée de bois de violette, de palissandre pour le dessus et de noyer pour les intérieurs. Les portes sont plaquées d’un frisage en aile de papillon, tandis que les portes latérales présentent un décor en carré, typique du vocabulaire décoratif de Migeon. La corniche à doucine est bordée d’une moulure en laiton demi-rond. Les montants sont agrémentés de cannelures en laiton soulignées par des rondelles aux extrémités.

Pierre IV Migeon (1696-1758)

Le nom Migeon est associé à une lignée d’ébénistes actifs à Paris du XVIIᵉ au XVIIIᵉ siècle. On recense plusieurs générations de maîtres portant le prénom de Pierre, d’où une certaine confusion dans l’attribution de leurs œuvres.

- Pierre Iᵉʳ Migeon (vers 1620 – après 1680) : maître menuisier en sièges, il pose les bases de l’activité artisanale de la famille.

- Pierre II Migeon (vers 1650 – actif à la fin du XVIIᵉ siècle) : il poursuit le métier dans la menuiserie en sièges.

- Pierre III Migeon (1661-1722) : il élargit l’activité familiale et se rapproche du métier d’ébéniste.

- Pierre IV Migeon (1696-1758) : le plus célèbre, ébéniste parisien de grand renom.

- Pierre V Migeon (1723- après 1775) : fils de Pierre IV, il reprendra l’atelier et perpétuera le style paternel.

Né en 1696, Pierre IV Migeon est initié très tôt au métier par son père, Pierre III. Il devient maître ébéniste en 1729, moment où il ouvre officiellement son propre atelier rue de Charenton. L’établissement prend rapidement de l’importance, et emploie plusieurs compagnons et ouvriers.

Contrairement à certains de ses confrères qui privilégiaient la production de luxe exclusivement tournée vers les grands aristocrates, Migeon développe un atelier polyvalent, capable de fournir une clientèle bourgeoise, aristocratique, mais aussi royale. Parmi ses clients les plus illustres figure la le duc d’Orléans, la duchesse de Rohan, la duchesse d’Epernon, le maréchal de Noailles mais aussi plusieurs évêques et ambassadeurs, marquise de Pompadour, favorite de Louis XV, grande mécène des arts et protectrice des meilleurs artisans. La relation privilégiée qu’il entretient avec elle témoigne de la réputation de son travail et de son intégration dans les cercles du pouvoir.

Si la profession de Migeon est celle d’ébéniste, il exerce aussi en qualité de marchand. Il collabore alors avec de nombreux ébénistes – parmi les plus renommés de son époque – comme Bircklé, Canabas, Criaerd, Jacques Dubois, Lacroix, Saunier ou encore Topino.

L’activité de Migeon est attestée durant près de trente ans, de son accession à la maîtrise en 1729 à sa mort en 1758. Son atelier prospère dans une période charnière : le passage du style Régence (formes sobres, transition vers plus de légèreté) au style Louis XV (lignes galbées, ornementation rocaille).

Ses meubles se distinguent par :

- un usage fréquent de la marqueterie géométrique en placages de bois exotiques (notamment le bois de violette, l’amarante, le bois de rose) ;

- une ornementation en bronzes dorés, élégante mais mesurée ;

- des proportions équilibrées, marquant une volonté de raffinement sans exubérance.

Après sa mort en 1758, son fils, Pierre V, reprend l’atelier et perpétue la tradition familiale jusque dans la seconde moitié du XVIIIᵉ siècle

Bibliographie

- Sophie Mouquin — Pierre IV Migeon, 1696-1758 : au cœur d’une dynastie d’ébénistes parisiens. Paris : Les Éditions de l’Amateur, 2001.

- Pierre Kjellberg — Le mobilier français du XVIIIe siècle : dictionnaire des ébénistes et des menuisiers. Paris : Éditions de l’Amateur, 1989.

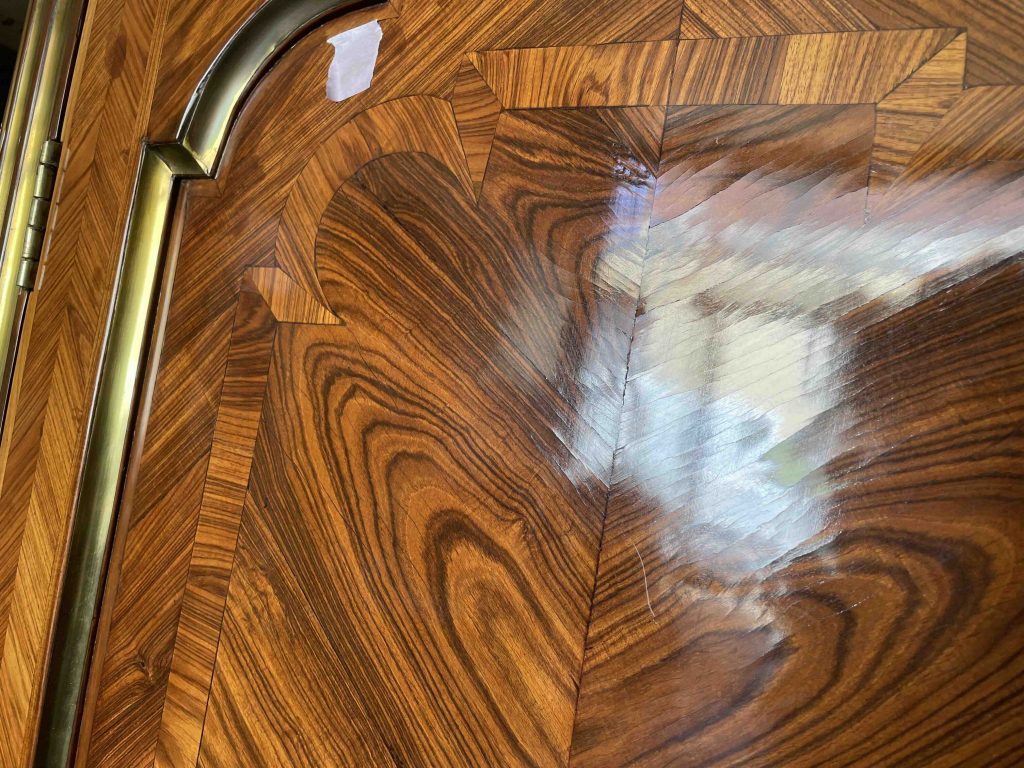

Constat d’état

À son arrivée à l’atelier, ce meuble ne présentait aucun défaut structurel, hormis de légères fentes sur certains panneaux. La majorité des dégradations se situait au niveau du placage. Le meuble présentait une déshydratation importante des colles sous le placage, caractérisée par de multiples fêlures, craquelures et décollements. On notait également quelques lacunes et d’anciennes restaurations légèrement visibles, dues à un choix de bois de violette trop pâle et issu de placage tranché. La finition vernie au tampon était en bon état, mais on observait sous le vernis des traces de produits pour nettoyer le laiton. Ces produits acides avaient créé des taches sombres sur le bois à côté du laiton, ainsi que de probables coulures et même des traces de doigts. Une grande partie des éléments de laiton n’était plus maintenue que mécaniquement par le placage de bois, mais était décollés.

La restauration

Fort heureusement, cette commode est démontable. Cela nous a permis de traiter chaque élément sous vide, en régénérant es anciennes colles par infiltration. Les anciens greffes de placages ont été remplacés par du placage de bois de violette scié, raclé, poncé et mis à la bonne épaisseur en contre-parement.

Afin de traiter les traces de popote, l’ancienne finition a été retirée à l’aide d’un solvant adapté à la restauration de mobilier. Un poli Roubo à la cire a ensuite été appliqué afin de se rapprocher au plus près de la finition d’origine de ce meuble. Les laiton ont été protégés par une couche de résine urée-aldéhyde (résine cétonique). Les serrures ont été révisées et de nouvelles clés, qui étaient manquante, ont été réalisées.